COARAは、本来テクノポリスに相応しい地域づくりを目指す地域情報化活動であったが、大分は一村一品運動に表されるように「大分にいることに誇りを持ちたい」「東京に負けない新しいことをやってみたい」という東京一極集中に抵抗するような地域おこし視点を持っていた。

その東京一極集中を実感するのが通信料金で、市内であれば3分10円即ち1時間200円でパソコン通信を使えるが、東京までは1時間8000円の遠くであった。

当時、KDDの提供するパケット通信(情報を小さく分割して多数で電話線を共同利用する通信方式)が存在し、それを使えばアメリカは1時間約4000円であって通信料金からは東京はアメリカの向こう、という不可思議な世界観を大分人は感じていた。

それを解決する日本国内のパケット通信技術を探したが、KDDもNTTも対応できず困惑状態であったが、電子会議内で富山本社のインテックが国内サービス展開を検討中とわかり、COARAの猛烈な陳情で新サービスの国内個人利用可能なTri-Pサービスが1989年2月、COARAをモデルに開始するに至った。

これにて東京は1時間800円とかなり安くなったが、実は、それらのアクセスポイントは各県庁所在地のみであり、大分の県境の日田市などは恩恵を受けられず、日田市から大分への利用は1時間2400円という料金が必要であって東京より遠い辺境地帯と感じるような状況となってしまった。

では、大分県内12の電話料金区域を結ぶパケット通信網を作ってしまえば、県内がすべて市内電話料金で通信できる、と、考えたものの、そのシステムの整備費や運用費の捻出が課題となる。

そこに、1988年「ふるさと創生資金」が全国に施行され、全国が地域の創生アイディア合戦とも言える状況となったが、日田市出身の郵政省に人脈を持つ国会議員がその構想を理解し、県や郵政省に打診、さらに、県内市町村長を訪問説得するなどと行動し、他方県知事は県民広くにその有益性を説き、そのシステムの実現を「豊の国(とよのくに)ネットワーク」(以降“豊の国ネット”と略す)という名称で1989年11月開通に導いた。(尾野,1994.p195-203)

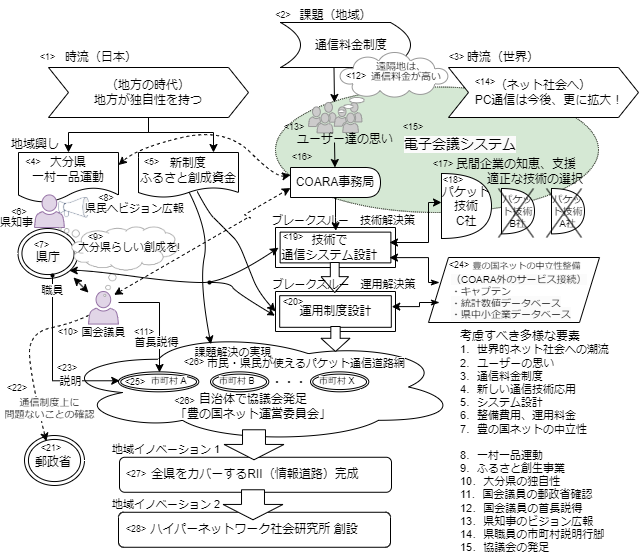

このプロジェクトは、言わば「地域の情報化を、世界の潮流である双方向通信方式で、県内一円から市内電話料金:情報道路で可能とし、大分らしい地域創生を実現させる」という課題解決であった。

それらは(図)に示すように多くのステークホルダーと、時流・タイミングを含めた多様な要素を結びつけての社会をデザインすることであり、まさに電子会議から始まった議論での【7】複合的社会問題の解決手法となっている。その過程は、ニーズがCOARAの電子会議コミュニティで芽生え育ち、その技術や運用上の解決策もそのコミュニティからアイディアとして出され、それらを前提にステークホルダーとして国、県、市町村、そして企業らが関係しての解決は、【8】市民主導の混合型の取組みであって、【5】インフォーマル・セクターの優位性を示したと言える。

さらに、この豊の国ネットは、その上でキャプテンや他のデータベースにもアクセスできる【1】情報ユーティリティのインフラストラクチュア性となる技術機能を持っており、そのような通信基盤としては国内初の実現であったことから、通産省から未来のネット社会を考える研究所設立の意義、ニーズが話された。

この話しに県知事は積極的に応じて1993年3月(財)ハイパーネットワーク社会研究所(以降“ハイパー研”と略す)の大分設立に至ったが、通信料金を安価にしたいという市民ニーズに応えて整備された“豊の国ネット”が新たなシーズとなり、研究所設立のニーズを産み出し、地域イノベーションの一つとして実現していったという、ニーズとシーズの連続性を示す結果となった(尾野他.2025)。

その後、ハイパー研はインターネット知識をシーズとして大分にもたらし、COARAを中心に「インターネットを使いたい」という新たなニーズを呼び起こすことになるなど、大分は、そのような地域イノベーションの連続する地域、言わば、当時の情報化課題が永続的に解決された「(地域)インパクト社会」となっていったと言える。